大正期の初期書体

写真をクリックして下さい

奥野一香作・宗歩好

大正期の初期書体

写真をクリックして下さい

本作は二代目奥野一香による大正末期頃の作で、名人駒として有名な宗歩好の初期書体です。

初代奥野一香は大正10年に亡くなり徳太郎氏は父藤五郎の専門棋士や駒師を嫌い、卸売り業として商いの大転換を図り駒生産は一旦途絶えましたが大正14年頃には次男の幸次郎が本格的に奥野一香銘を引継ぎ、駒を生産する事になります。

長男の徳太郎氏が経営する奥野一香商店の卸売り業は父藤五郎から付き合いのあった職人の駒や盤、カルタ、花札、トランプなど遊具が主力となり、将棋駒作りは幸次郎が担当し、また、三男の常正が豊島に碁盤作りの修行に行き、奥野一香商店の碁盤師となりました。

奥野一香の駒作りは、幸次郎の手によって再び世に出ることになりますが、それまで彫駒の販売から高級駒の駒作りへと改革が進められ、盛り上げ駒の知識や漆の知識もない幸次郎は試行錯誤を繰り返し日々独学での研究に明け暮れたのでしょうか、まだまだ盛り上げ駒の生産技術、特に漆は未熟であったそんな時代の作品で、書体名こそ宗歩好との工夫はありますが、ほぼ豊島の清安書体と同じ書体で昭和まで用いられた書体です。

幸次郎作品の一番の特徴である高く太い盛り上げは豊島に一歩遅れてしまった幸次郎の工夫でしょうか?この初期の頃から必要以上な盛り上げとも思える程の盛り上げで、さらに湿気や気温の高い夏場の盛り上げと思われ乾燥時の漆の縮みが見られます。

当時天才の誉れ高い豊島数次郎を越える事への目標としてこの高盛の工夫がこの失敗作には現れていますが、この試行錯誤により後年には独自の漆表現を開眼し天才駒師として数々の名品を残す原動力となったのです。

本作品からも幸次郎独特な漆表現の工夫がこの縮んだ漆からも見られ、当時から幸次郎の漆表現の世界を具現化する明確な目標があったと感じられ、暑い夏の夜中に熱い駒作りの情熱を持って臨んだ幸次郎の姿が瞼に浮かびます。

奥野工房作品について

「奥野一香商店」は長男の徳太郎氏が創立しますが、外職(外注)として奥野商店で卸販売される駒などはスタンプインキで銘を入れていたと思われ、幸次郎が駒作りを開始するまでは漆での奥野銘を入れなかったのではと思われます。

ですから、昇龍、錦龍、清龍、華香などの奥野縁系統のスタンプインキ銘の駒はその外注職の銘や書体名で、奥野幸次郎作品ではないと思われます。

清龍は江戸期末期の伊達家伝来の将棋盤と共に残された駒に清龍作と銘が残されおり、外職による模倣ではないかと思います。

錦龍は藤五郎が明治期に勝浦六段に贈った駒に用いた書体で、書体銘ですが、清龍同様に外職の模倣だと思います。

華香は謎の作者銘ですが数種類の書体で駒を残しており、奥野銘を併記していますので奥野家の関係者の作者銘だと思います。

奥野作品は大正初期からスタンプを用いて漆で銘を記しますが、外注職の駒にはスタンプインキで銘を記しているようです。

|

左作品は華香作品ですが他に菱湖書の作品も残していますので昭和初期以降の作者だと思います。 左作品は華香が残した書体です。 駒形は奥野似ですが面取りは施されておりません。 「華香」の銘や作風から、女性駒師ではないかと想像します。もしかしたら、信華に対抗した、奥野藤五郎の娘さんの作品ではないかと思いますが、根拠はなく定かではありません。 銘も量産卸売用のスタンプですので、奥野一香商店で販売した作品でも、華香は奥野一香作品として紹介すべきではないと思い参考資料とします。 |

|

左作品は、天童の書き駒に錦龍と奥野作のハンコを押していますが、卸売りや店頭販売した駒、あるいはイタズラの駒?で奥野作品ではありません。 昭和40年頃、奥野商店と取引していた天童の伊藤コンパ商店の子息、伊藤孝蔵(久徳)氏が奥野商店からハンコや字母版木などを譲り受けました。 版木の一部は栄春堂の会田氏が保有しております。 ハンコが押してあるや駒型や作風が似ているからと奥野の作品とする方がおられますが、外注、外職の作品は奥野作品ではありません。 |

奥野が大正時代の将棋月報誌の将棋駒広告を掲載した時期を確認できたのは大正14年5月号からです。藤五郎が亡くなった後、本格的に駒の生産を再開するまでに3、4年の時間を消費してしまいますが、それでもまだ、彫り駒や彫埋め駒を主力に普及品を生産していたようです。

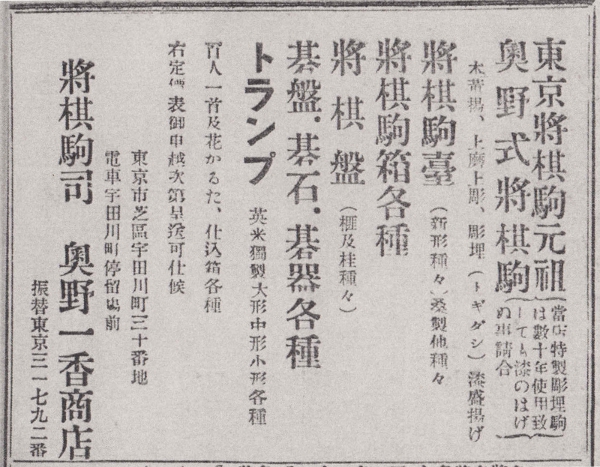

将棋月報・大正14年5月の奥野一香商店の広告